.jpg)

当館は20世紀のフランス人画家ベルナール・ビュフェの作品を収蔵・展示するために創設された美術館です。しかしビュフェだけでなく、モーリス・ユトリロやモイーズ・キスリング、藤田嗣治などのエコール・ド・パリの作家、さらに森村泰昌やイケムラレイコなどの現代作家も収蔵しています。本展では、ビュフェの作品と、同時代から現代に至る芸術家の作品とを展示することで、作品の新しい見え方を探る試みです。ビュフェと同時代や現代の作家との作品は、どのように違うのか。あるいは、どのような共通点を見出すことができるのか。今まではみえてこなかった、作品の異なる側面を浮かび上がらせます。

- 会期

-

前期:2025/08/02~11/25

- 開催場所

-

ベルナール・ビュフェ美術館:新館、企画展示室

展覧会詳細

_pages-to-jpg-0001-1280x905.jpg)

概要

ベルナール・ビュフェ(1928-1999)は、しばしば時代から隔絶した天才として語られます。しかし、実際にはサロンと呼ばれる団体展に参加し、少し上の世代の作家たちと交流を図っていました。

20世紀は、芸術家たちが独自のサロンを形成しうる時代でした。特に戦後は、サロン・ド・メ、青年画家展、時代の証人画家展など、さまざまな展覧会が組織されました。ビュフェはこうした時代背景のもと、ラウル・デュフィなどの野獣派、モーリス・ユトリロやモイーズ・キスリング、藤田嗣治などのエコール・ド・パリに属する先達たちと共に、戦後フランスのアート・シーンをつくっていました。

一方で、戦後に活躍したビュフェも、重要な現代アーティストの一人でした。1952年に、現代アートの祭典であるヴェネツィア・ビエンナーレに参加するなど、彼の作品は当時における「現代」を鮮明に映し出していました。世代で言えば、もの派の代表的な作家である李禹煥や、イギリス出身の画家デイヴィッド・ホックニーたちとほぼ同じ世代に属していますが、それぞれのアーティストの考えと表現は、驚くほど異なっています。

彼らは何を見て、どこを目指していたのでしょうか。

本展は、ビュフェと同時代の作家たちの関わりに着目し、現代アーティストとしてのビュフェの位置を再考する展覧会です。ビュフェの作品を他のアーティストの作品と並置することで、作品の新しい側面を浮かび上がらせる初の試みとなります。

ハイライト①:ビュフェとユトリロ

本展のハイライトの一つは、ビュフェの《兎のエコルシェ》とユトリロの《モンマルトル、アベス通りのサン=ジャン教会》です。この二つの作品は共に、1951 年のサロン・デ・テュイルリーに出品されたことが、一次資料の調査から分かっています。

かつてパリのサロンで飾られた二枚の作品が、時を経て、長泉町でそろって展示されることは、極めて稀有なことと言っ良いでしょう。ビュフェとユトリロの作品を眺めながら、戦後パリにおけるサロンの一端を示します。

-コピー.jpg)

.jpg)

(左)モーリス・ユトリロ《モンマルトル、アベス通りののサン= ジャン教会》 1933 年頃、油彩・キャンバス、寄託

(右)ベルナール・ビュフェ《兎のエコルシェ》1951 年、油彩・キャンバス

ハイライト②:ビュフェと藤田の屏風

ハイライトの二つ目は、ビュフェと藤田の作品です。この二人の接点が語られることはあまりありませんが、戦後に創設された「時代の証人画家」と言うサロンで、幾たびも同じ壁を飾っていました。

当館にはビュフェが日本で制作した屏風が所蔵されています。世界的に見ても稀有なこの屏風を、当館に寄託されている藤田の屏風作品と共に展示し、双方の表現の差を浮き彫りにします。長さ 4mを超える藤田の屏風が展示されるのは、実に 7 年ぶりの事になります。

トリミング.jpg)

ベルナール・ビュフェ《蝶》1988 年、金箔・水彩

ハイライト③:ビュフェと森村泰昌

ハイライトの三つ目は、ビュフェと森村泰昌です。1951 年に生まれた森村は、ビュフェよりも一世代下のアーティストです。彼が写真を主たる表現としているのに対し、ビュフェは油絵を専門としていた差異はあるものの、共に美術史に刻まれた作品へオマージュを捧げている点では一致しています。《肖像(ヴァン・ゴッホ)》(広報画像 4)はその題名が示す通りゴッホに捧げられた作例であり、《自画像Ⅰ》(広報画像 5)はアルブレヒト・デューラーの《自画像》を彷彿とさせる作品です。現代アートに、美術史を形成してきた作品が与えた影響を視覚的に検証します。

.jpg)

_small-1280x1582.jpg)

(左)森村泰昌《肖像(ヴァン・ゴッホ)》1985 年、C プリント、©MORIMURA Yasumasa、Courtesy of ShugoArts

(右)ベルナール・ビュフェ《自画像Ⅰ》1977 年、油彩・キャンバス

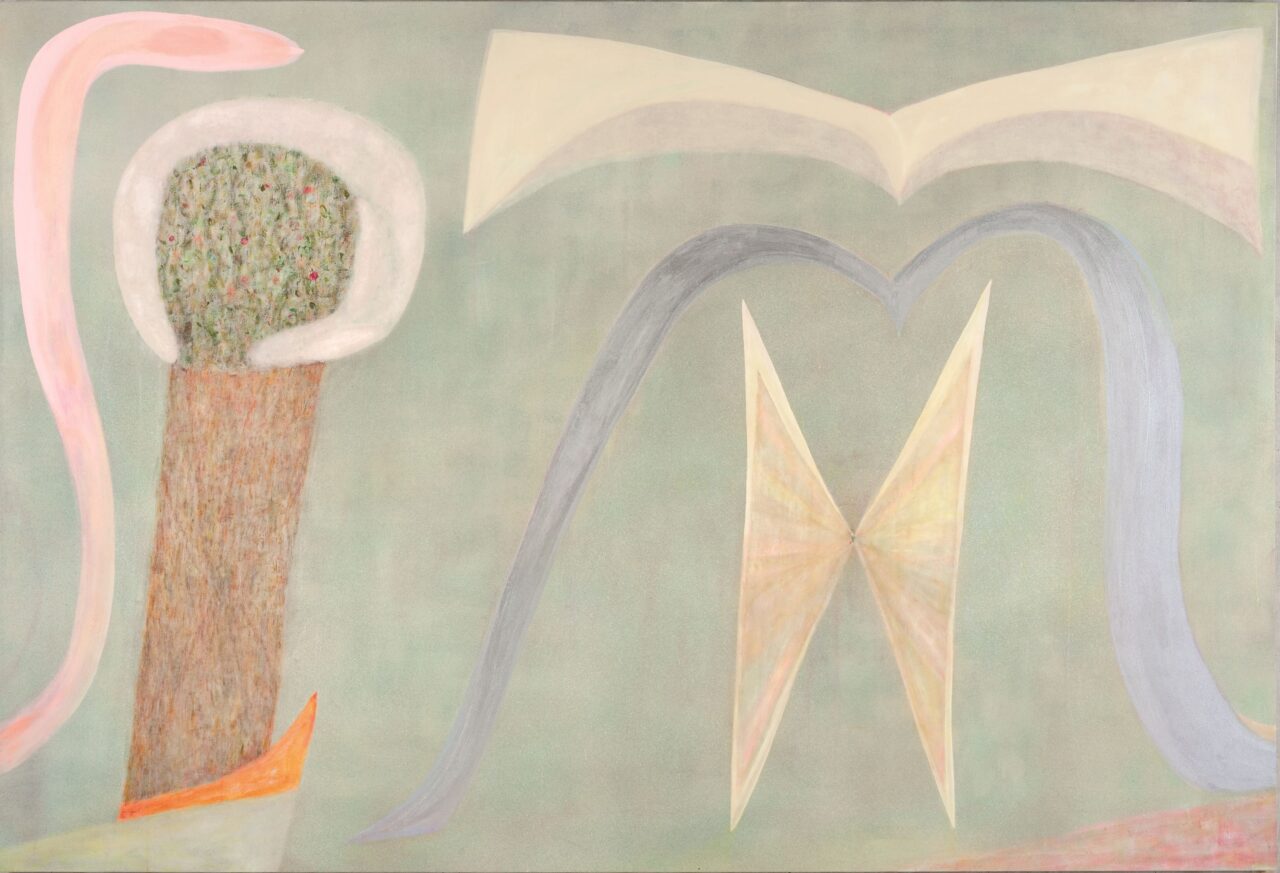

ハイライト④:ビュフェと杉戸洋

ハイライトの四つ目は、ビュフェと杉戸洋です。杉戸と当館の関係は深く、2015 年に「杉戸 洋:frame and refrain」を開催しています。展覧会のみならず、当館の 45 周年記念として刊行された『ベルナール・ビュフェ:1945-1999』に、杉戸は「ダークナイト」と題した文章も寄稿していました。

ところで、1954年、ビュフェは批評家である針生一郎によって、アンドレ・ミノーやベルナール・ロルジュたちと共に「新具象」と形容されました。彼は大戦後の具象画を担う存在だと、日本でも考えられていたのです。それから約45年後、杉戸は1990年代に興隆した「新しい具象(ニュー・フィギュラティヴ)」に属する作家だと見做されていました。

杉戸もビュフェも共に具象画の系譜に位置付けられてきましたが、同じ言葉で括られていると言えど、その定義は同一ではなく、むしろ大きな懸隔があると言って良いでしょう。ここでは両者の作品を併置する事で、具象と言う概念の変容を確認します。

.jpg)

(左)杉戸洋《snake and bird》2012 年、キャンバス・アクリル、顔料、©Hiroshi Sugito

(右)ベルナール・ビュフェ《ドン・キホーテ、鳥と洞穴》1988年、油彩・キャンバス

- 会期

-

前期:2025/08/02~11/25

- 開催場所

-

ベルナール・ビュフェ美術館

- 主催

-

ベルナール・ビュフェ美術館、静岡新聞社・静岡放送

- 特別協賛

-

スルガ銀行

- 後援

-

静岡県教育委員会、沼津市教育委員会、三島市・三島市教育委員会、裾野市・裾野市教育委員会、長泉町・長泉町教育委員会、清水町・清水町教育委員会

.jpg)