展覧会

過去の企画展

開館45周年記念展

絵画と想像力

ベルナール・ビュフェと丸木位里・俊

好評終了しました。

協 力:原爆の図丸木美術館

後援:静岡県、長泉町、清水町、裾野市、沼津市、三島市各教育委員会、静岡新聞社・静岡放送

2018年、ベルナール・ビュフェ美術館は開館45周年を迎えます。

当館の創設者、岡野喜一郎がビュフェの作品と出会ったのは第二次世界大戦の荒廃が残る1953年。戦争によって深く傷ついた人々を虚飾なく描き出して戦後フランス美術史の出発点となったビュフェの表現は、復員兵であった岡野の心に深く刻まれました。

丸木位里・俊は、原爆投下後の広島を見た経験をもとに1950年から《原爆の図》の共同制作をはじめました。洋画の俊が堅牢なデッサンで人物を描き、これを押し流すように位里が水墨を重ねていくという、二人の激しいぶつかり合いの中で生みだされた作品は、日本画と洋画、前衛と伝統といった美術史の枠組みではとらえきれない力で、現在もなお私たちに強く訴えかけてきます。

ビュフェは戦時の感情を自身の記憶と主観に基づいて描き、丸木夫妻は被爆者たちの証言に耳を傾け、一人ひとりの物語を《原爆の図》に表現しました。三者の作品は、戦争がもたらした痛み、絶望、人間性の喪失などを、想像力によって絵画に表したものです。彼らの作品が発表当時に共感と反感を呼び、また後の世代にとっても戦争の惨禍を追体験させるものであり続けるのは、三者の絵画が見る人の想像力をかきたて、心を揺さぶる力を持つからではないでしょうか。

本展は、1950年代にフランスと日本で、戦争の記憶を描き、社会現象ともいえる反響を生み出したビュフェ、丸木位里・俊の交錯に注目します。本展が、絵画のもつ想像力を感じ取り、共有する場となれば幸いです。

「経験したときには、もう死んでいる。原爆とはそうしたものなのです。だけど、あなたがたは想像力をもっているのよ。」

―丸木俊

-

「ビュフェと戦争」を多様な角度から考える

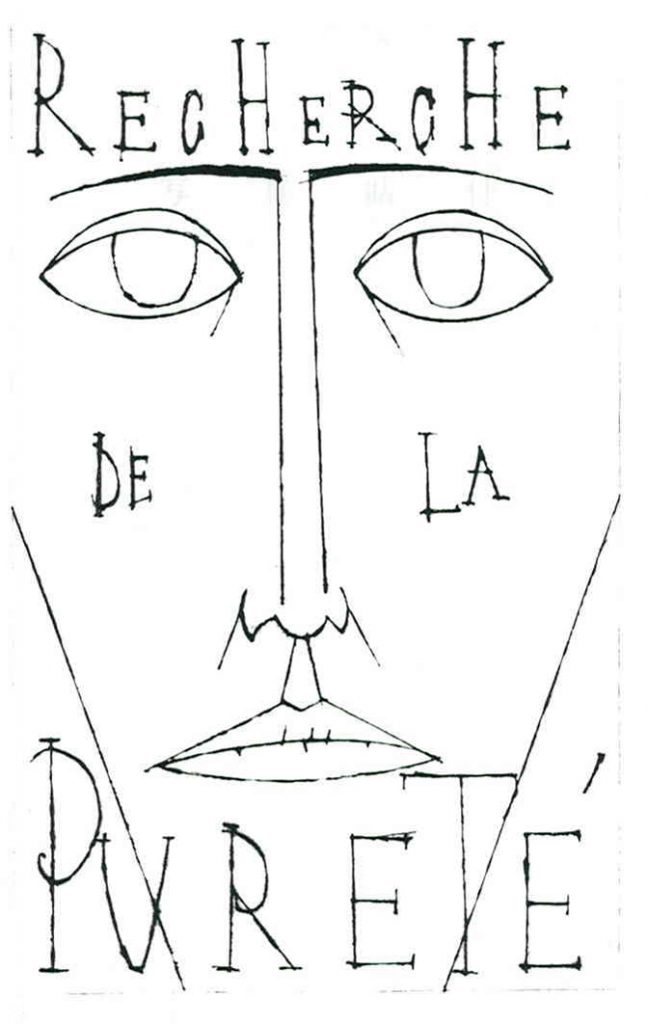

戦争の傷跡の残る1940年代後半のパリで活動を始めたビュフェは「時代の証人」としてもてはやされましたが、画家と戦争の関係を真正面から検証する機会はこれまでありませんでした。本展では、戦後の生活を描き画家の出発点となった静物画、平和主義者であり小説家のジャン・ジオノとの出会いが生んだ挿画本『純粋の探究』といった作品から、画家がどのように戦争を描いたか、どのような状況で描いていたのかに迫ります。

また、初期のビュフェ作品は、当館創設者が復員後に初めて見たときから共鳴したものでもありました。岡野が初めてコレクションしたビュフェ作品とともに、戦争が描かせた絵画への、国を越えた共鳴について考えます。当時のわれわれ青年をおおっていた敗戦による虚無感と無気力さのなかに、一筋の光芒を与えてくれたのが彼(ビュフェ)の絵であった。

―岡野喜一郎

ベルナール・ビュフェ《『純粋の探究』より》1953 ドライポイント -

「《原爆の図》の画家」になるまでの位里・俊の作品を紹介

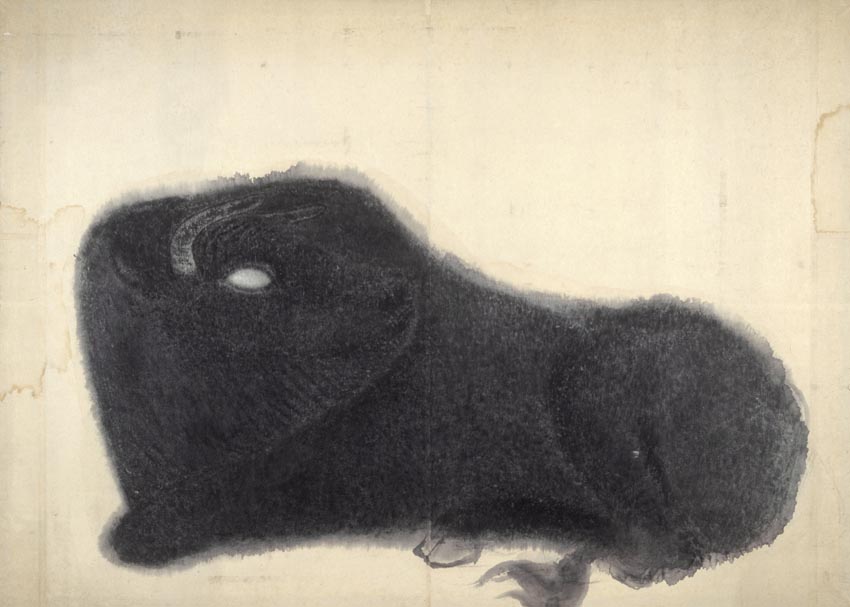

全15作からなる二人の共同制作《原爆の図》は1952年から描かれ、当時の社会運動を背景に各地を巡回して大きな議論を巻き起こし、夫妻を「《原爆の図》の画家」として有名にしました。しかし、《原爆の図》に活かされた二人の人間や自然に対する鋭敏なまなざしは、この共同制作以前にも培われ、《原爆の図》を経て互いを触発し、発展したものです。本展では、《原爆の図》のために無取り組まれた数々の人体デッサン、「小さな《原爆の図》」とされる『ひろしまのピカ』、様々な国の民話を魅力的に描いた俊の絵本原画、ゆったりとした水墨がつくる位里の山や牛馬など、共同制作以外の二人の作品にも光をあてる貴重な機会となります。

俊は根っからの油絵の絵描き。で、わしゃあ、根っからの墨絵の絵描き。まあ、水と油ちゅうこと。フフフ。それが一緒に絵を描いとる。

―丸木位里-

丸木位里《臥牛》1947頃 紙本墨画

丸木位里《臥牛》1947頃 紙本墨画

-

丸木俊《『12のつきのおくりもの』よりno.09》1971 水彩

丸木俊《『12のつきのおくりもの』よりno.09》1971 水彩

-

-

現代の受難―《原爆の図 第三部 水》と《キリストの受難》2作の邂逅

ビュフェと丸木夫妻は、どちらも戦後という時代を背景に、「ビュフェ現象」「《原爆の図》現象」ともいうべき大衆の支持を受けながら、交わることはありませんでした。しかし、巨匠たちの歴史画を復活させるかのように「現代の歴史」を大画面に刻み付けた三人の絵画は、国や文化を越えるエネルギーで「痛みへの想像力」を喚起します。本展では初めて《原爆の図 第三部 水》と《キリストの受難》2作という大作3作をあわせて展示することで、現代を生きる私たちにも共通する、絵画のもつ想像力について考えます。この試みは、三人の作家の作品を現在の新たな視点で見直すことでもあります。

二十世紀の母子像。傷ついた母が死んだ子を抱いている。絶望の母子像ではないでしょうか。母子像というのは、希望の母と子でなければならないはずです。

―丸木位里・俊

ベルナール・ビュフェ《キリストの受難:笞刑》1951 油彩、カンヴァス

(写真:山本糾) -

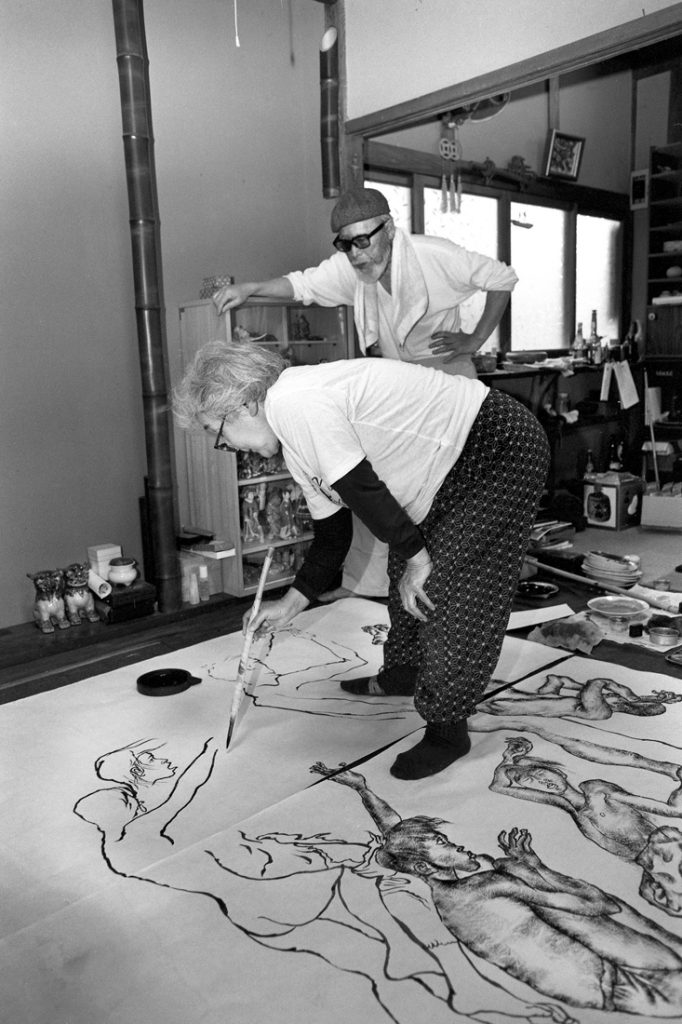

本橋成一の写真から見る「丸木位里・俊」という「ひと」

丸木夫妻は、1966年から東松山に転居し、原爆の図丸木美術館を開館させました。ここは二人の生活の場であるとともに、美術館であり、祭りなどの交流の場にもなりました。写真家である本橋は、1980年代から東松山へ「丸木通い」をし、写真を撮り続けました。本展では本橋が魅せられた二人の画家とその周囲の人々の記録をあわせて展示し、生涯「人間」「いのち」を見つめ続けた二人の制作・生活の姿を紹介します。

「反戦画家」として知られる丸木位里・俊ではなく、その奥に広がる二人の世界を知りたい

―本橋成一

本橋成一 《ふたりの画家 位里・俊》 1986